| |

2025年11月17日 富士山を見に行く |

| 予定では東北の山を計画していたのですが天気予報を見る限りでは今回は諦めて、思いつきで伊豆へ、富士山を見に行こう~となりました。 |

|

| どこからの姿が良いのか?伊豆半島を南下すると海越しの富士の姿がなかなかのものです。 |

|

| 当然海なし県の信州人としては海、特に波の文様に美しさを感じるのです。 |

|

| うっすらと冠雪して程よい雲、海越しの富士、絵になります。 |

|

| 美しい漁港風景 |

|

|

昔見た風景、記憶を辿れば50年余り前 友人と伊豆をヒッチハイクで旅をした一コマが 画像で残っていました。多分波勝埼です。 |

|

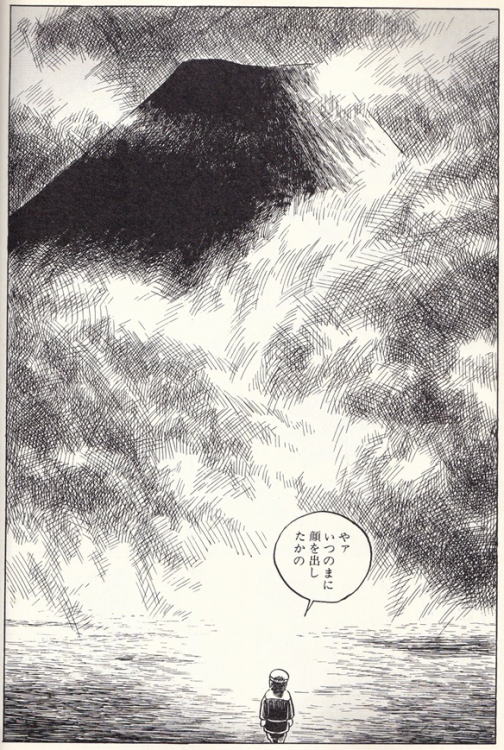

ついでに、伊豆といえば当時リアルタイムで 読んでいた漫画誌ガロ、つげ義春の長八の宿 の一コマ、富士山の迫力ある姿を見事に 描写しています。 |

| 雲をまとった富士、単調な造形に趣を添えるのです。 |

|

|

日頃の山歩きで花の名前は覚えた つもりですが所変わればほぼ無知の 領域でさっぱり分かりません。 花を見ればニガナですが…? ハマニガナでした。 |

| 浅間神社境内の千年杉、この迫力は衝撃すぎて言葉もありません。凄すぎ! |

|

| 冠雪の山梨側吉田大沢です、何回も滑った広大な斜面は日本一!火口の底まで滑ればそれ以上。 |

|

| |

2025年11月5日 入笠山 |

| 富士見パノラマリゾートから入笠山へプティトレッキングです、スズラン群生地のオープンバーン、よく整備されています。 |

|

| カラマツの枝に垂れ下がったサルオガセ、森のとろろ昆布、霧など湿気を好むようです。 |

|

| 入笠山山頂、お天気も良くて多くの人で賑わっています。 |

|

| 広がる裾野からせり上がる 八ヶ岳の絶景です。一番高い中央の峰が赤岳。 |

|

| ここの所の朝の冷え込みで一気に鮮やかな赤に変身したカエデ。色彩の秋、楽しい一日でした。 |

|

| |

2025年10月24日 二ツ山 |

| 鉢伏山登山口から二ツ山へ、美ヶ原台上地形の広がりが遠望出来ます。 |

|

| 高ボッチ高原から鉢伏山~二ツ山~三峰山へと続く稜線 |

|

| 鉢伏山の稜線から二ツ山山頂周辺のシラビソの立ち枯れ現象です、10年前も枯れていましたがさらに広がっていました。 何故か?同じような現象が北八ヶ岳の縞枯山にあります、横に幾筋にもシラビソが立ち枯れていて、なぜ縞状に立ち枯れるのか その原因と出来方はずっと謎のままでしたが、近年の研究で少しずつ謎が解けてきた様です。 東京都立大学理学部、木村允教授の40年にわたる研究から分かってきたことは、以下の通りです。 大きな原因は諏訪側から吹き上げる南西の偏西風と台風など強い風だということです。それに、火山噴出物の岩石におおわれた 腐植土の浅い土地が、シラビソの成長を抑えているようです。シラビソが10mくらいに成長すると風当りが強くなり、特に強風が 吹くと大きく幹が揺すられ、浅い張り方しかできない根は浮かされて細い根が切れてしまい、水分、養分の吸収ができにくくなり 10m近い高さの木がそろって枯れるというのです。どうやら酸性雨の影響ではなさそうです。 二ツ山は縞枯山と位置的に異なり風の影響も同じではないのでなんとも言えませんがとても参考になる研究結果です。 |

|

| 今年の紅葉は夏の日照の影響で色づく前に枯れていますが地形的な条件か綺麗な彩りも見られました。 |

|

| 二ツ山山頂1826m |

|

| 美ヶ原高原ロングトレイルとして整備された登山道、先に見える道は整備前は直登でした。 |

|

| スキーで滑りたくなるような笹原にブナの紅葉、絵になります。 |

|

| 足元の笹の葉、凄まじい鹿の食害です、まともな形の葉は? |

|

| 彩りは今一でも光のあたり具合でそれなりの紅葉です。 |

|

| 富士山かんせつ~!(冠雪) 高ボッチ高原から。 |

|

|

晴れた一日、ふと思い出かけた我が家の裏山 ゆっり歩いてみると新たな発見があり楽しい ひと時でした。 |

| |

2025年10月18日 美ヶ原 大文字岩 |

| アマチュア競技スキーチームのトレーニングの一環として登山を積極的取り入れ楽しんでいるグループ、 インドアのクライミングウォールを利用してのトレーニングを主に行ってますがなかなか岩に接する機会が ないとの事で、美ヶ原の大文字岩に案内しました。出だしはガスと風でしたが回復してクライミング日和です。 |

|

|

大人の登りは絵にならないので、ここで 登場するお二人、小学校4年生のJR君と 小学校6年生のJAさんのリードクライミング です、念のため のホローで安全を確保 しました。 |

|

小学校4年生のJR君 |

|

基本が出来ているのでしょう まったく危なげのないスムーズな 登りです。 |

| クリップもヌンチャク回収も慣れたもんです。 |

|

| ヤッター! |

|

|

小学校6年生JAさんの パワフルな登り。 |

|

届かない所は飛ぶ! かなりのムーブを駆使しています。 |

|

|

日頃のインドアクライミング、 ボルダリングのトレーニング の賜物です、参りました。 |

| ヤッターー! |

|

| お天気に恵まれ、お昼には豚汁をいただき楽しいひと時でした、皆様お疲れ様でした。 |

|

| |

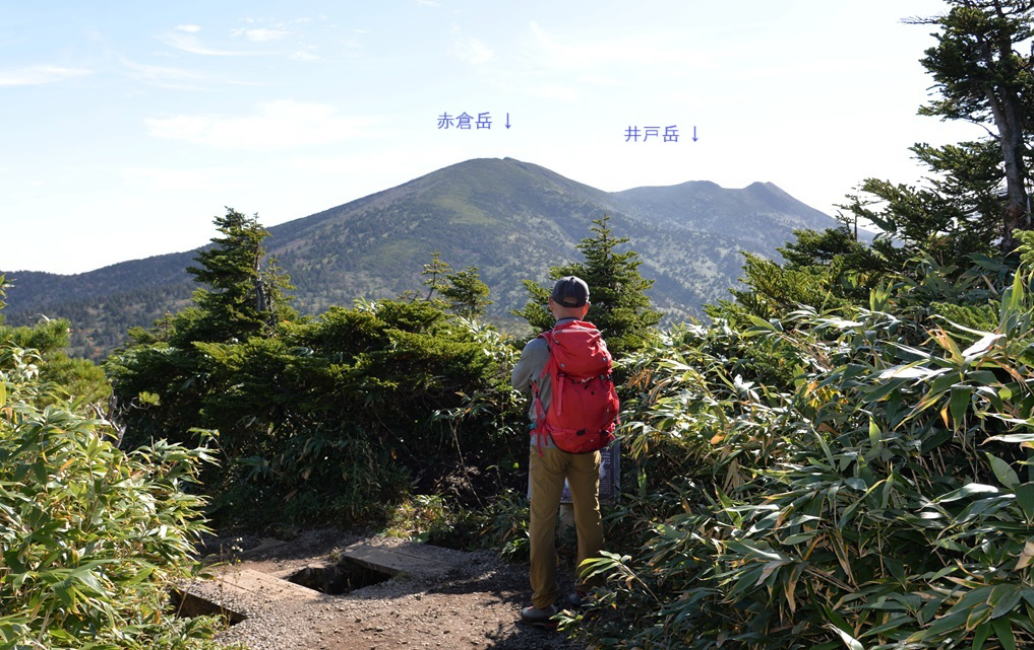

2025年10月14日 八甲田山・赤倉岳・井戸岳 |

| 7月の八甲田山大岳はロープウェイが運休となり酸ヶ湯温泉から登る事になり、今回はロープウェイを利用して田茂萢経由で入山しました。。 |

|

| 毛無岱、酸ヶ湯分岐 |

|

| 赤倉岳に向かう稜線、東面には爆裂火口壁の圧倒的迫力に言葉を失うほどの自然造形です。 |

|

| 赤倉岳の祠、山頂の表示なし? |

|

| さらに進むとガスの中に7月に登った大岳、手前の噴火口がたぶん井戸岳。 |

|

| 井戸岳山頂1550m |

|

| 井戸岳を後に折り返し下山へ、ん?登山道脇に赤倉岳の標識、ここが頂上か!ほとんどの人が見過ごす赤倉岳山頂1548m。 |

|

| ロープウェイ駅舎と田茂萢の全景、冬のBCスキーの下見を兼ねた楽しい山行でした。 |

|

| |

2025年10月13日 恐山、大尽山 |

| 東北の山巡り、青森県むつ市に位置する恐山に出かけました、カルデラ湖である宇曽利山湖対岸に端正な円錐形の大尽山を目指します。 |

|

| 宇曽利山湖畔の遊歩道入口の駐車場から入山です。 |

|

| 眺望のない単調に続く一本道 |

|

| 遊歩道脇の湿地帯には暖かさの為か葉が出てきた水芭蕉、春には見事な大群落が見られる様です。 |

|

| 遊歩道脇には見事なヒバの純林が広がりその足元には幼木の密生が見られしっかりと勢力を保っています。 初めて目にしたヒバの森、少なくとも長野県ではヒバという言い方はしないので調べて見ると、 ヒバはスギやヒノキと同じくヒノキ科に属する樹種ですが、スギはスギ属、ヒノキはヒノキ属に属するのに対し、 ヒバはアスナロ属に属します、一般的にヒバはアスナロ属に属するアスナロとその変種であるヒノキアスナロの 総称をさします。ビバは北海道渡島半島から栃木県日光付近まで広く分布していますが、 約8割以上は青森県に分布する針葉樹になるそうです。樹木には興味がありましたので勉強になりました。 |

|

|

富山、長野で多く見られるクロベ(ネズコ) は葉裏の気孔帯の色が暗いのに対し アスナロの気孔帯が大きくて白いので シラビ(白檜)とよばれることがある。 |

|

アスナロの紅葉? |

|

大尽山登山道口 森林管理署の表記は大盡山です、 読みは同じですがこの違いの 説明は探しても見当たりません。 |

| ブナの表皮に彫られた文字列、大正3年と読めます西暦1914年今から111年前、昭和9年でも91年前です。 |

|

| 妖精が現れそうな景色です。 |

|

|

最後のほぼ直登40分を登れば 大尽山827m |

| 山頂から滑る急登を降れば足に優しい登山道、遊歩道の分岐から平坦な道を我慢の1時間です。 |

|

| 霊場恐山境内、六地蔵の背後に佇む大尽山 |

|

|

帰り道展望を求め釜臥山へ。 |

| 今年6月に訪れた佐渡島と同じ巨大な施設、防衛省管理施設のレーダーは迫力一杯! |

|

| 富士山山頂から眺めた駿河湾以来の眺望、陸奥湾です素晴らしい!以外言葉なし。 |

|

| |